Abbiamo la fortuna di organizzare viaggi in luoghi che offrono cieli meravigliosi e pressoché privi di inquinamento luminoso come, per esempio, a

La Palma, a

Fuerteventura e in

Islanda.

Il cielo stellato ha un fascino particolare e, di solito, più lo si conosce, più si desidera di potervi dedicare tempo e pensieri.

Le stelle, intendendo con questo termine sia i fenomeni visibili a occhio nudo, sia quelli strumentali presenti nel cosmo, non sono solo interessanti dal punto di vista scientifico, ci aiutano ad allontanarci per un attimo dalla realtà "terrestre", offrono un punto di vista più distaccato ed un orizzonte più ampio alla realtà antropocentrica in cui siamo tutti immersi a tempo pieno.

Per molte persone che lo osservano, il cielo stellato è confortante e, allo stesso tempo, terrificante per la vastità dei fenomeni e delle grandezze, come tempo e spazio, con cui siamo chiamati a confrontarci ogni volta che guardiamo consapevolmente una stella, una galassia o una cometa.

L'avvicinamento alla conoscenza del cielo è graduale. Ogni volta che ci si sofferma per guardare la volta celeste, anche solo con gli occhi, nuove domande emergono. Il bello è che ogni volta si scopre qualcosa di nuovo, specialmente se si ha una persona più esperta al nostro fianco, si prende coscienza di nuovi dubbi a cui dare in qualche modo risposta.

Forse più di qualsiasi altra disciplina, l'astronomia amatoriale (ma anche l'astrofisica e la ricerca astronomica) ha tratto i maggiori benefici dalla rivoluzione digitale. Oggi un astrofilo con una esperienza davvero minima è in grado di osservare, fotografare e anche studiare, se vuole, ad un livello di approfondimento e con una facilità che qualsiasi astrofisico, solo vent'anni fa, non avrebbe nemmeno potuto immaginare.

Per esempio la galassia di

M31 "Andromeda", protagonista di questo articolo, è stata da noi fotografata dalla città di Milano con una

normale macchina fotografica reflex, un

obiettivo economico e un

treppiede motorizzato. Un'attrezzatura disponibile, volendo, con meno di mille euro. Ci sono poi un paio di software con cui prendere dimestichezza - per esempio

Deep Sky Stacker e

Gimp, tutti disponibili in versione gratuita - un po' di tempo da dedicare a questa passione e un po' di tentativi a vuoto che non ci devono scoraggiare.

Solo qualche decennio fa una fotografia, anche inferiore a questa, sarebbe stata alla portata solo di un grande osservatorio astronomico, con tecnici specializzati, strumentazione costosa e difficile da reperire, complesse operazioni di preparazione e sviluppo delle pellicole fotografiche e, infine, di stampa.

M31 "Andromeda" è la galassia più vicina alla nostra, la "Via Lattea". Le due galassie sono legate da interazioni gravitazionali e...si stano avvicinando alla velocità calcolata di poco superiore a 100 chilometri al secondo. L'incontro tra le due galassie è previsto tra...4,5 miliardi di anni. Sì, la distanza che separa la nostra galassia dalla sua vicina è francamente impossibile da comprendere per noi umani.

Andromeda contiene qualcosa come un miliardo di miliardi di stelle come il Sole e dista da noi circa 2,5 milioni di anni luce. Cosa significa? Significa che la luce che vediamo oggi di Andromeda è partita dalla galassia 2,5 milioni di anni fa ed ha viaggiato alla velocità di circa 300k chilometri al secondo. Quella che vediamo oggi è quindi la galassia di Andromeda di 2,5 milioni di anni fa. Non ha neanche senso convertire queste distanze in chilometri. Ne risulterebbero numeri privi di un reale significato a noi comprensibile.

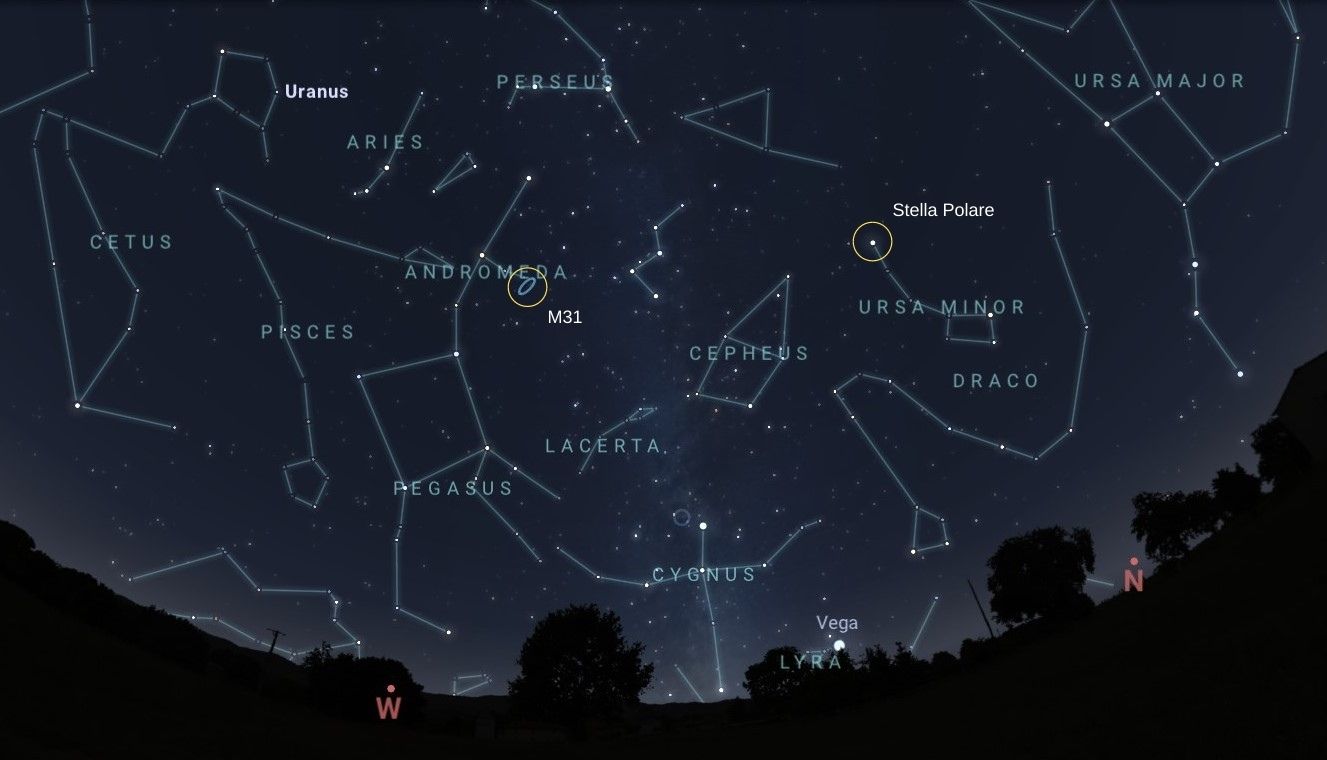

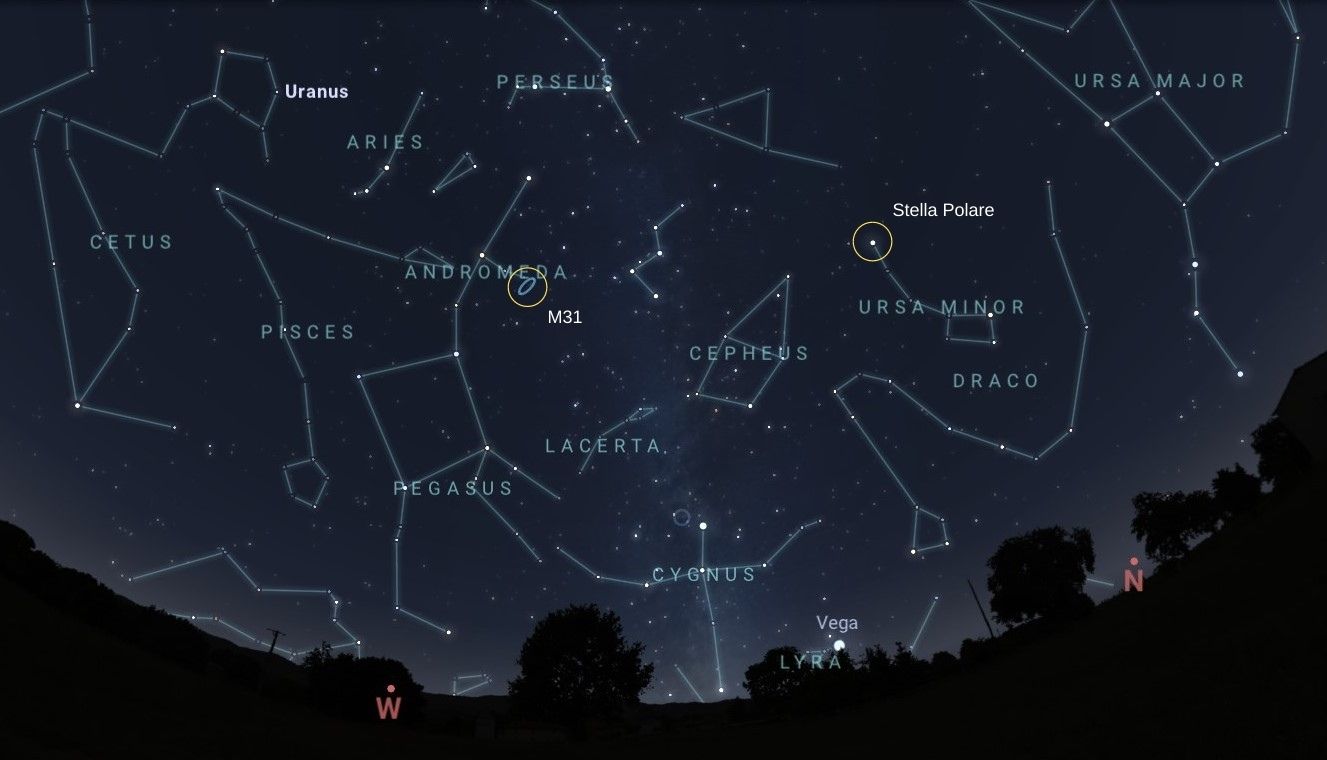

La galassia di Andromeda è facilmente

visibile a occhio nudo sotto un cielo scuro e con scarso inquinamento luminoso. In

Foto 4 abbiamo indicato la sua posizione. Se il nostro occhio fosse abbastanza sensibile da percepire anche le parti più evanescenti della galassia, vedremmo in cielo un oggetto che ha una dimensione apparente pari a circa

sei volte il diametro della Luna. Per questo in

Foto 3 abbiamo inserito proprio la luna fotografata, sempre da noi, durante l'eclissi totale del 27 luglio 2018.

Come è stato possibile realizzare la fotografia con cui si apre questo articolo? Abbiamo già descritto parte dell'attrezzatura, la macchina fotografica - nel nostro caso una

Nikon D7500 - e l'obiettivo - in questo caso uno zoom

Nikkor 70-300mm. Cos'è il

treppiede motorizzato? È uno strumento che permette di muovere la macchina fotografica, o il telescopio, in modo da assecondare il moto di rotazione terrestre. Permette quindi mantenere un oggetto celeste inquadrato e fisso nel fotogramma anche se, in realtà, quell'oggetto si muove nel cielo perché la Terra ruota su se stessa. Ne esistono sostanzialmente di due tipi: quelli "equatoriali" e quelli "altazimutali. Noi abbiamo utilizzato una montatura altazimutale, non ideale per uso fotografico, ma comunque più che sufficiente in questo caso. Se vuoi approfondire questo argomento puoi cercare sul web "astroinseguitore", "montatura equatoriale", "montatura altazimutale".

Ok allora basta quindi questa attrezzatura per scattare una foto così? La risposta, purtroppo, è no. Per realizzare una foto così serve una tecnica fotografica, quella che si chiama "astrofotografia". In cosa consiste? Consiste nel realizzare un gran numero di fotografie identiche che saranno poi elaborate da un software. Il software allineerà tutte le immagini utilizzando un certo numero di stelle che riconoscerà in tutte le fotografie, conserverà ogni dettaglio che si ripete tra una fotografia e l'altra, per esempio un pixel che in ciascuna delle fotografie ha un certo colore, mentre eliminerà, ogni dettaglio che non si ripete stabilmente nelle varie fotografie, per esempio i pixel colorati che costituiscono il cosiddetto "rumore". Questa operazione, se vuoi approfondire l'argomento, si chiama "stacking" o "integrazione".

Nel nostro caso, con Deep Sky Stacker, abbiamo integrato

700 fotografie identiche, ciascuna con un tempo di esposizione di 8 secondi e ISO 4000. In

Foto 2 vedi una di queste 700 immagini. A queste 700 fotografie ne abbiamo aggiunte altre: 150 "

bias frames", cioè foto realizzate con il tempo di esposizione più breve che la nostra macchina fotografica ci consenta, 1/8000 di secondo, e con il copri obiettivo montato. A cosa servono queste immagini nere? Servono per fare una rappresentazione del "

rumore elettrico" della nostra macchina fotografica. Nel processo di stacking questo rumore sarà quindi "tolto" da ciascuna delle 700 fotografie della galassia. Abbiamo poi aggiunto 60 "

flat frames", cioè fotografie scattate inquadrando una superficie illuminata uniformemente. Questi flat frames servono per rappresentare i difetti del nostro sistema fotografico, come la

vignettatura o le imperfezioni dovute alla

polvere che si deposita sul sensore della macchina fotografica o sulle lenti dell'obiettivo o del telescopio. Anche i flat frames sono stati inseriti nel processo di stacking.

L'immagine "grezza" finale è stata poi elaborata con Gimp per rendere correttamente visibili i dettagli più evanescenti contenuti nel file prodotto con l'integrazione delle 700 fotografie di M31 (light frames), i 150 bias frames e i 60 flat frames. Teoricamente avremmo dovuto aggiungere almeno anche un'altra categoria di immagini, i cosiddetti "dark frames", ma abbiamo la fortuna di disporre di una macchina fotografica che ci permette di evitare questo passaggio.

La rete offre una mole impressionante di informazioni sull'astrofotografia: tutorial, gruppi, corsi. Ce n'è per tutti i gusti, per tutti i livelli di esperienza e in tutte le lingue.

Attenzione, però, perché l'astrofotografia crea una pericolosa dipendenza.

Cieli sereni a tutti o, come dicono quelli bravi, "clear skies!"

|

| Foto 2: una delle 700 immagini utilizzate per l'integrazione (stacking) |

|

| Foto 3: le dimensioni apparenti di M31 "Andromeda" rispetto a quelle della Luna fotografata durante l'eclissi totale del 27 luglio 2018 |

|

| Figura 4: la posizione nel cielo della galassia M31 "Andromeda" |